481

0

819

0

447

0

586

2

539

2

75

0

50

0

الرياض_فرقد تستضيف هيئة الأدب والنشر والترجمة، سلطنة عُمان الشقيقة كضيف شرف للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والذي سيقام تحت شعار "وجهة ملهمة" خلال …

12014

0

10775

0

10286

0

9160

5

7784

0

فاطمة الشريف*

مع إطلالة عام 1447هـ، احتفى خاطري بحادثة الهجرة النبوية، وسافر قلمي في رحلة عبر الزمان والمكان واللون، مسترجعًا التاريخ، ومستعيدًا المواقف والأحداث، ومبتهجًا بألوان الفنان التشكيلي نهار مرزوق التي عبّرت عن رموز المسجد النبوي الشريف. في رحلة زمانية، جمعتُ أسئلتي ونثرتها في الفضاء الإلكتروني الرحب، مستعيذة بالله من شره، وسائلة خيره، مستخلصة من صحيح القول، ومنطقي الفكر، ما يُثري العقل والروح، فكان ذلك بمشاركة أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي نقاشًا حول الخلفية التاريخية لنشأة التقاويم العالمية، فعلمنا أن التقاويم في العالم تتنوع بين شمسية، وقمرية، وقمرية شمسية، وأن عدد شهورها يتراوح بين عشرة وتسعة عشر شهرًا، لتعكس بذلك تنوّع ثقافات الشعوب وعلومها، واختلاف ديانات الأمم وحضاراتها. كما أمكن تصنيف هذه التقاويم إلى ما قبل الميلاد وما بعده. وقد أفضى هذا النقاش الطويل والماتع إلى الاتفاق على بيننا:

إن اختلاف الحضارات واحتياجاتها الدينية والزراعية والإدارية، إلى جانب تأثير بيئتها الجغرافية، أدى إلى تنوع ملاحظاتها الفلكية. فمثلًا، اعتمد المصريون القدماء (3000 ق.م) تقويمًا شمسيًا مرتبطًا بفيضان النيل، بينما طورت حضارة المايا (2000 ق.م) في إمريكا الوسطى تقويمًا معقدًا لتتبع الدورات الفلكية. في حين اعتمد اليهود تقويمًا قمريًا- شمسيًا، كما فعلت الحضارة الصينية، لمواءمة المواسم والأعياد. كما طورت الحضارة الأمازيغية تقويمًا شمسيًا، والبوذية تقويمًا قمريًا- شمسيًا، بينما اعتمد الرومان تقويمًا بدأ قمريًا ثم تحول إلى شمسي. ثم ظهرت تقاويم لاحقة عكست تفاعل الحضارات مع الزمن لتلبية احتياجاتها الفلكية والدينية والإدارية. فظهر التقويم اليولياني (45 ق.م) بإصلاح شمسي دقيق للإمبراطورية الرومانية، تلاه التقويم الهندي القومي (78 م) الشمسي لتسجيل الأحداث في الهند. ثم جاء التقويم القبطي (284 م) المستند إلى التقويم المصري القديم للكنيسة القبطية.

ومع بزوغ نور الإسلام، والبعثة النبوية الشريفة، وفي العهد الإسلامي للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم الهجري (622م) تقويمًا رسميًا للمسلمين، وربطه بالسنة التي هاجر فيها النبي ﷺ إلى المدينة المنورة، وجعل بدايته شهر محرم معتمدة على الشهر القمري بأيامه التسعة والعشرين أو الثلاثين، المرتبط برؤية الهلال، وذلك لتحديد مواعيد إقامة الشعائر الدينية الكبرى كالحج والصيام. وقد استند هذا القرار إلى إيمان الصحابة بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: 36)، وكما جاء في حديث النبي ﷺ: “إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم؛ ثلاثة متوالية: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.” وقد اتفقت رؤية عمر بن الخطاب مع الصحابة على أن يكون شهر المحرم هو بداية السنة الهجرية، نظرًا لأنه من الأشهر الحرم، ولأنه يأتي بعد انصراف الناس من أداء الحج، على الرغم من أن الهجرة النبوية لم تقع في شهر المحرم، بل وقعت في ربيع الأول، وقيل في صفر، وهكذا، شكّل التقويم الهجري حدثًا تاريخيًا عظيمًا، أعاد ترتيب الأيام والشهور وفق منطلق إيماني وحضاري، يؤسس لهوية الزمن الإسلامي المرتبط بالعقيدة والعبادة.

وفي القرن الحادي عشر الميلادي، ظهر التقويم الفارسي الشمسي لإيران وأفغانستان، وفي القرن السادس عشر، تحديدًا عام 1582م، اعتمد التقويم الغريغوري إحتفاءا بميلاد المسيح عليه السلام، الذي أصبح معيارًا عالميًا بدقته. ثم ظهر التقويم البهائي عام 1844 م للديانة البهائية، وأخيرًا التقويم الياباني عام 1873 م، الذي دمج التقويم الغريغوري مع حقب الإمبراطورية اليابانية؛ ليختم العالم تحديث التقاويم في نهايات القرن التاسع عشر، ولا نعلم ما يمكن أن تحدثه التقنية الحديث من تحديثات في التقاويم، أم يصبح للتقويم الميلادي والهجري السيادة العالمية.

في ثنايا هذه الرحلة الزمنية علمنا أن الشعوب والحضارات تبني بعضها البعض، وتستفيد من خبرات بعضها، وأن الله يُقيِّض لدينه من ينصره ويُعلِي شأنه، وإن اعتماد التقويم الإسلامي على حادثة الهجرة النبوية مؤشر صائباً لمولد أمة، ونشأة حضارة، وبداية رحلة عالمية شقّ الضياء فيها عن حوادثَ مفصليةً، ومواقفَ حاسمةً؛ لتصبح نقطة تحول في تاريخ البشرية قاطبة، أسس الله بها مدرسةً نبويةً قادها النبي الهاشمي؛ يهدي إلى النور، ويرشد إلى الحق، ويعلّم الدين، ويقود إلى سوء السبيل، وأخرج الله به خير أمة للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتجادل بالحكمة والموعظة الحسنة، إنها بمثابة وميض دائم في القلوب، وذكرى تتجدد مع بزوغ شمس كل يوم، وحدث ينقلنا عبر الزمان والمكان في أحداث تاريخية تجلّت فيها مصفوفة القيّم المحمدية، ومنظومة الفكر الاستراتيجي، وقواعد الإبداع والقيادة التحويلية، ورموز السيادة وسؤددها، يعلو ذلك كله الرحمة والإيثار.

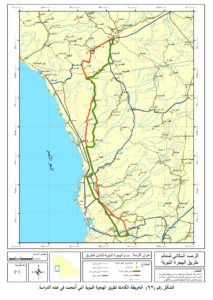

وفي رحلةٍ عبر المكان، سرح بي خيالي في المشروع السعودي الرائد (درب الهجرة – على خطاه) الذي يجسد مسار هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة عبر تجربة سياحية وروحية لمسافة تمتد إلى 470 كلم، متنقلة بين المعالم التي خطاها الحبيب المصطفى ﷺ، متأملّة جبالها وأوديتها، ومستحضرة في كل زاوية قصة أو موقف أو معجزة نبوية، وفي كل صخرة أثر، وكأن الأرض لا تزال تحفظ وقع قدميه الشريفتين، ودفءَ الصحبة، وأصوات الدعاء في ليل الصحراء. هناك، بين طرقات الهجرة، يختلط التاريخ بالعاطفة، فينبض المكان بالذكرى، وتفيض الروح بخشوع المحبة. ويبتهج الخاطر برؤية المشروع وبرامجه وأنشطته، حيث يضم المشروع الذي أُطلق رسميًا في 27 يناير 2025، على أن يبدأ تشغيله الفعلي في نوفمبر 2025 ويستمر مبدئيًا لمدة ستة أشهر، محددا 41 موقعًا تاريخيًا مرتبطًا بأحداث الهجرة، ويشمل المشروع 5 محطات تفاعلية، ومتحفًا للهجرة، و8 مخيمات فاخرة، و62 محطة استراحة، وأكثر من 80 مطعمًا ومتجرًا، إلى جانب خدمات طبية وأمنية ومرشدين دينيين.

صُمم المشروع لاستيعاب 12 ألف زائر يوميًا، مع إمكانية التنقل باستخدام وسائل بيئية كالإبل والعربات الكهربائية، ويقدَّم فيه محتوى تفاعلي بتقنيات الواقع المعزز، وورش تعليمية تحاكي أحداث الهجرة، وتستغرق الرحلة الكاملة قرابة 9 أيام، من غار ثور قرب مكة حتى المسجد النبوي، وتهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية والدينية، وربط الزائرين بتراث السيرة النبوية.

مع الإعلان عن مشروع (درب الهجرة – على خطاه) والحماس المتزايد للقراءة والبحث حول هذه الرحلة المباركة، برز أمامي اسم قامة علمية من أبرز الكتّاب السعوديين المعاصرين الذين تناولوا الهجرة النبوية، وهو الدكتور عبدالله حسين القاضي. ومن أبرز مؤلفاته في هذا السياق: “الهجرة النبوية المصوّرة” و”الأميال الحجرية“، إلى جانب أحد أمتع أبحاثه المنشورة بعنوان: (إنتاج أول خريطة رقمية للمعالم المكانية لطريق الهجرة النبوية باستخدام أنظمة الرصد العالمية ونظم المعلومات الجغرافية). في هذا البحث اعتمد الدكتور القاضي على الوسائل التقنية الحديثة لتحديد مسار الهجرة، موظفًا أنظمة الرصد والملاحة العالمية، ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى معايير التوصيف العلمي. وقد بيّن أن طول طريق الهجرة يبلغ نحو 430 كيلومترًا، مقسّمًا على ثمانية أيام. كما أشار إلى ثلاثة معالم رئيسة سبقت وصول النبي ﷺ وصاحبه إلى غار ثور، وهي دار السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وفناء دار أم هانئ الذي أصبح لاحقًا سوقًا يُعرف بالحزورة ويقع اليوم ضمن توسعة الحرم، في موضع منارة باب الوداع الذي قال عنده النبي ﷺ: “والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إليّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت”، وأخيرًا دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي يقع اليوم ضمن منطقة أبراج البيت، وقد وزّع الدكتور القاضي معالم الطريق، البالغ عددها واحدًا وأربعين معلمًا، على مدى ثمانية أيام، موثقًا كل محطة في هذه الرحلة الخالدة:

اليوم الأول ومعالمه هي: جبل ثور والشرايع، أسفل مكة (غربها)، الساحل، بطن مر، كراع الغميم.

اليوم الثاني ومعالمه هي: أسفل عسفان، أسفل أمج، خيمتي أم معبد، قُديد، معارضة الطريق بعد قديد، وادي كلية (حادثة سراقة بن مالك)، الجحفة، الخرار.

اليوم الثالث ومعالمه هي: غدير خم، ماء أحياء، ثنية المرة، وادي لقف.

اليوم الرابع ومعالمه هي: مدلجة لقف، مدلجة مجاج، مرجح مجاج، مرجح ذي العصوين، بطن ذي كشد، الجداجد، الأجرد (الأجيرد)، بطن ريع، وادي ذي سلم، مدلجة تعهن، العبابيب (الغثريانة)، الفاجة، القاحة.

اليوم الخامس وله معلم واحد فقط هو العرج والمسمى بالمنبجس.

اليوم السادس ومعالمه هي: الجدوات، ركوبة، ثنية الغائر، وادي ريم.

اليوم السابع ومعالمه هي: الخلائق (بئر الماشي)، وادي العقيق، الجثجاثة.

اليوم الثامن ومعالمه هي: طريق الظبى، والعصبية، وأخيرًا قباء (حرار المدينة).

لقد قدّم لنا القاضي، بين سطور بحثه، وألوان خرائطه مسارَ رحلة الهجرة، مستعرضًا أبرز معالمها من خلال جداول بيانية، وصور فوتوغرافية لأشهر الأودية والآبار والمدالج، موثّقًا لعدد من المواقف والحوادث والمعجزات النبوية التي وقعت في تلك المعالم، مقدمًا هذه الدراسة بأسلوب سلسل ماتع معاصر لأعظم رحلة لإمام البشر وخاتم النبيين وسيد المرسلين، عليهم أفضل الصلاة وأتمّ السلام.

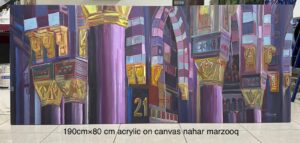

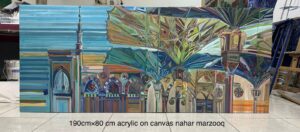

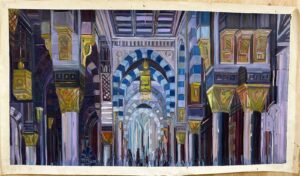

ومن قباء إلى المحراب النبوي، يأخذنا المبدع نهار مروزق في رحلة فنية عبر جنبات المسجد النبوي، مستخدمًا مجموعته اللونية في معارضه المتنوعة. فقد وظّف الحصير للتعبير عن بساطة المكان الذي عاش فيه الرسول ﷺ، واستحضر حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها التي أسلم فيها النبي الروح، في رمزية خلاّقة تعكس الزهد والتواضع. كما رسم سجاد الحرم تذكيرًا بأهمية الصلاة، وتلبيةً للنداء بحثًا عن النور، فكل سجدة على ذلك السجاد تمثّل ذكرى تقترن بقدسية الزمان والمكان، وبرشاقة اللون، وتأثيرات الفرشاة السحرية، وتمازج ألوانه البلورية، جسّد الروضة الشريفة، والمحراب، والمنبر النبوي، وأعمدة المسجد وأركانه، وساحاته ومظلاته، معتمدًا على الدمج بين الأساليب التعبيرية والتأثيرية. وقد ركّز على تعميق الفكرة من خلال استكشاف مساحات مبتكرة، مؤمنًا بأن التطوير والسمو الروحي قيمة أساسية في رحلته الفنية. ويصف أعماله بأنها ليست مجرد لوحات، بل مساحات للتأمل والبحث عن المعنى، حيث يشعر بالرضا التام بعد إنجاز العمل، لاسيّما حين يصفه كتجربة روحية وفكرية. كما وظّف الزخرفة والخط العربي في تجلّيات روحانية تُحفّز على السكينة والسلام الداخلي، وإبداع في استخلاص أبرز رموز المدينة من شجر وصخر، ومنارات وقباب، وأعمدة وبوابات، في تكوينات لونية أنيقة تهمس قائلة: إنها المدينة المزهرة المشرقة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم وآله الكرام وصحبه الأخيار، ومن تبعهم إلى يوم الدين.

ما شاء الله عليك يادكتورة حديث ممتع مع عبق الهجرة النبوية وبداية التقويم الهجري وسبق أن ذكرت في أحد منشوراتي أن الهجرة إلى المدينة النبوية هي بداية الإسلام الفعلية وأن الحقبة المكية كانت تمهيدا لقيام دولة الإسلام

شكرا لك على هذا السرد الجميل وجزاك الله خيرا