50

0

299

1

164

0

35

0

46

0

الرياض_فرقد تستضيف هيئة الأدب والنشر والترجمة، سلطنة عُمان الشقيقة كضيف شرف للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والذي سيقام تحت شعار "وجهة ملهمة" خلال …

11991

0

9699

0

9180

0

7403

5

6956

0

*أصبح المتلقي ضيّق العطن.

*اللغة العربية مثل فتاة تُغتصب أمام أعيننا، نتغزل بها، ولا ننقذها.

*تظل الذاكرة الطفولية أنقى وأبقى من كل ذاكرة أخرى.

*باتت العين والأذن أكثر صرامة في النظر إلى الشعر.

*التعلق بالألقاب مرض.

*من علامات الشاعر المبدع أن تقرأ له في كل قصيدة جديدًا.

*فكرة نسبة الشعر إلى الجن لا تزال تظهر على ألسنة شعراء العامية في زماننا.

*نحتاج إلى قرارات سياسية عليا وأنظمة رادعة.

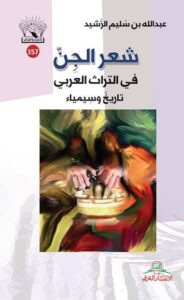

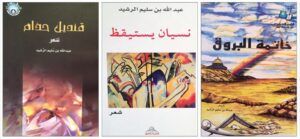

العلّامة في اللغة وآدابها، الشاعر الحاذق، وصاحب المبدأ الحصيف، الناقد الدكتور: عبدالله بن سليم الرشيد. له عدد من النتاجات العلمية والبحوث المنشورة في مختلف المجلات العربية، وعدد من الأنشطة والمشاركات الثقافية والعلمية. حصل على عدة جوائز أدبية، آخرها: جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عام١٤٤٦، عن فئة الدراسات الأدبية. صدر له عدد من الدواوين: خاتمة البروق، حروف من لغة الشمس، أوراد العشب النبيل، نسيان يستيقظ، قنديل حذام، الغمرات، المثنويات، وكتاب مقهور ومبهور، مقابسات ومنابسات.

سعدنا كثيرًا بإجراء هذا الحوار المائز والماتع، مع رأس من رؤوس البيان، وقامة من قامات العلم والأدب.

نرجوا لكم متعة أكبر قراء فرقدنا الأعزاء…

حوار _ هناء الحويصي

*تظل الذاكرة الطفولية أنقى وأبقى من كل ذاكرة أخرى.

المكان جزء من الإنسان وقطعة منه، لا سيما إن كانت فيه مراتع صباه؛ لأن مرحلة الصبا تتأبّى على النسيان غالبًا. وقد كانت لي في لُغاط (بلام مضمومة) ذكريات كالماء القراح، تظلّ تراود الروح وتستدني ما شرد من الفكر، مستعيدة أيامًا ليست كالأيام، حين كنا ننام في أسطح البيوت الطينية، وحينًا في بطحاء الوادي المجاور للبستان، وحين كنا نحتسي القهوة ونطعم الرطب الجنيّ والهواء العليل يتخلل النخيل، وهسهسات السعف تخيّل لنا أنها صديق يُسِرّ إلينا ببعض ما في قلبه.

تظل الذاكرة الطفولية أنقى وأبقى من كل ذاكرة أخرى.

*تغيرت النظرة إلى القصيدة.

٢-“ستون عامًا خطى خُضر وأسئلة..” الثلاثون وهي تهْرق سجلًا من شبابي وتنثني فيه هدا”، بين قصيدة (المعشوق يدلل عاشقه)، وقصيدة (قطرات حروف)، كيف تصف تحوّل تجربتك الشعرية بين الثلاثين والستين؟

كانت التحولات الشعرية كبيرة جدًّا، فما بين ديواني الأول (خاتمة البروق) الذي صدر سنة 1413هـ، وديواني الأخير (الغَمَرات) الصادر سنة 1440 وقصائدي التي تلت الديوان الأخير ولم يجمعها ديوان بعدُ، بينها بون بعيد واختلاف ليس باليسير في الفكَر والتناول ولغة الشعر والصورة.

تبرز الآن بين عيني طريقتي القديمة قبل نشر ديواني الأول، حين كنت أقيّد في دفتر كلّ ما يعنّ لي من النظم، مهما ضؤَل، وهي طريقة تكشف الولع بهذه العلاقة الجديدة بين شاب صغير وبين استعراض لغوي وفني يراه ذلك الشاب غاية المنى، ثم أقرنها بطريقتي الآن، التي لا أتحرج فيها من طمس قصيدة طويلة او إهمال نشرها، أو نشرها في صحيفة ثم إغفالها بألا تنشر في ديوان.

تغيرت النظرة إلى القصيدة، وباتت العين والأذن أكثر صرامة في النظر إلى الشعر، وأشدّ محاسبة له، حتى إني لفرط عنايتي بالتنقيح وشدة شغفي باكتمال المعنى ونضج التعبير عنه أترك القصيدة تختمر شهورًا طوالًا، وقد تظل القصيدة تنتظر الإذن بالنشر سنوات، وبين يدي الآن ثلاث قصائد شرعتُ في إنشاء إحداها قبل عشر سنوات، والثانية مرّ على بزوغ فكرتها وصياغتها الأولى نحو ست سنوات، وللثالثة مدة أقل منهما.

والذي يستدعي تلك المدة الطويلة أني أترك القصيدة دهرًا وأعاود النظر فيها طويلًا، وقد أنساها، ثم أرجع إليها بعد حين، ولا يعني ذلك بلا شك أن ما ينتج عن ذلك التربّص بالشعر يتجاوز غيره، لكن تلك طريقة عندي أرتضيها وأراها محققة بعض ما أطمح إليه، وفيها احترام أذواق القراء بأن يُقدّم لهم ما يليق بهم.

*الشاعر الحق يترك نفسَه وما تهتزّ له.

٣- ما ميزان الشاعر الصحيح وميزان المتشاعِر، ومن مِن الشعراء المعاصرين يعجبك قريضه؟

الميزان دقيق جدًّا وحرج جدًّا ولشدة دقته لا نستطيع الإمساك به والدلالة عليه، غير أني أرى أن من علامات الشاعر المبدع أن تقرأ له في كل قصيدة جديدًا، أي أنه لا يكرر نفسه، لا يكرر صوره وأخيلته، يأخذ المتلقي في كل قصيدة إلى روض جديد.

ومن علامات المتشاعر أن تغلبه الصبغة اللفظية والامتياح من الذاكرة، وأن يصطنع نظمًا لكل حدث. والشاعر الحق يترك نفسَه وما تهتزّ له، ولا يستدعي القول استدعاء.

ولا أسمي شاعرًا بعينه، فلكل شاعر إبداعه وتفرّده، وعند كلٍّ ما يروق ويعجب، ولو كان بيتًا شاردًا.

*يجب أن يعاد النظر في المناهج الفقيرة.

٤- قصيدة “الناس من جهة التمثال أكفاء..”، التي نسبت للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي لا تخصه، وقد ذكر في كتاب (الإنسان الكامل في نهج البلاغة)، أنها على الأرجح لعلي بن أبي طالب القيرواني. وقصيدة صوت صفير البلبل التي نسبت للأصمعي وهي لا تشبهه ولا تمت له بصلة… ما السبل لتنقية تراثنا الأدبي من القصائد المنسوبة خطأ إلى غير مؤلفيها؟

السبيل أن نحرّض العقول على الاطلاع والنظر والتأمل، وأن نكون أكياسًا لا أكياسًا (الأكياس الأولى جمع كيّس وهو العاقل، والثانية جمع كِيس). وأن نحرص على توسيع الاطلاع وبناء التفكير الناقد، وهما أمران يُسنَدان إلى التعليم في المقام الأول، وذلك بأن يعاد النظر في المناهج الفقيرة إلى ثراء المدونات الثقافية والأدبية، وأن تضمّن المناهج تربية طرق التفكير.

* أصبح المتلقي ضيّق العطن.

٥ – هل القصيدة القصيرة جدًا من نتاج التغريب؟

ليست نتاج التغريب، هي نتاج زمن السرعة، أصبح المتلقي ضيّق العطن، يستعجل في كل أمره، فيكاد لا يقبض على شيء.

*كل قراءة مفيدة.

٦- يقول الدكتور الطيب بوعزة: القراءة السريعة لا تكون إلا لقراءة فواتير الماء والكهرباء”، وينصح العالم روبنز تلميذه الأديب جلال أمين بقوله: “يجب أن تتعلم كيف تقفز في القراءة!”. هل يؤمن ضيفنا الموقر بأن التمهّل في القراءة هو ما يمنح المعنى عمقه، أم أن سرعة الالتقاط مهارة لا غنى عنها؟

كلامه صحيح فالقراءة ذات الأثر هي العميقة الهادئة المتأنية، التي يصحبها التفكير ويرافقها القلم والدفتر، وهي أعلى ضروب القراءة وأكثرها نفعًا ونجاعة في تكوين طالب العلم والمثقف، ومع ذلك فكل قراءة مفيدة سواء أكانت كالتي ذكرت أم كانت سريعة، مع اختلاف العائد وتباين الفائدة.

الذي يقرأ قراءة سريعة هو مثل الذي ينظر من زجاج القطار في طريق السفر، فهو يرى ما يمر به، لكنه لا يعلق بذهنه، وربما لم يستبِنْ كثيرًا مما يرى، إما لبعده أو لأن سرعة القطار تمنع العين من النظر الصحيح. ومع ذلك فهو لم يعدم المتعة.

والذي يقرأ قراءة متأنية عميقة مثل من مشى على قدميه في حديقة أو في أرض ذات خضرة وينابيع، فهو مستمتع ومتأمل، لا يكاد يفوته مما يمرّ به شيء.

*هذا التعبير من رواسب الفكرة القديمة.

٧ – روى الجاحظ عن بعض الأعراب “إني امرؤ تابعني شيطانيَهْ** آخيته عمري وقد آخانيَهْ”، وشاعر معاصر يقول: “على هجوس الشعر والجن شرهاتي”، في ظل حضور فكرة شياطين الشعر و‘شعر الجن’ لدى الشعراء قديمًا وحديثًا، هل تمثل هذه الفكرة قناعة جمالية تعكس تصورًا خاصًا عن الإلهام، أم أنها إرث تقليدي يُستعاد بوصفه أداة فنية لا أكثر؟

درست هذه المسألة في كتابي (شعر الجن في التراث العربي.. تاريخ وسيمياء) وخلصت إلى أن فكرة شياطين الشعراء وإرسال الشعر على ألسنة الجن، وادعاء أن لكل شاعر رَئِيًّا من الجن (أي مصاحبًا ملهِمًا) أنها ناشئة من فهمهم للشعر، فهم يرونه قادمًا من عالم غير عالمهم؛ لما يرون عند الشعراء من قوة العارضة، وبراعة التعبير وشدة التأثير، والعرب ليسوا بدعًا في هذا، فكل الأمم القديمة ربطت الشعر بعالم غير عالم البشر، قد يكون الشياطين أو الجن أو آلهة مزعومة ونحو ذلك.

ومن الطريف أن فكرة نسبة الشعر إلى الجن لا تزال تظهر على ألسنة شعراء العامية في زماننا، دون أن يشعروا، والدليل على هذا أن أحدهم إذا شرع في إنشاد قصيدته بدأ بقوله: (يقول) ولا يقول (قلتُ) إلا نادرًا، أي إنه يعبّر بضمير الغائب دون أن يصرّح بالفاعل، فمن الذي (يقول)؟ هو –فيما أداني إليه الاجتهاد– الجني أو شيطان الشاعر، فهذا التعبير من رواسب الفكرة القديمة عند العرب.

*الأيام كفيلة بكشف القيمة والأثر.

8- كيف ترى حضور المرأة المثقفة في الساحة الثقافية اليوم مقارنةً بالماضي؟

هي بلا شك أكثر مشاركة وأوسع تفاعلًا، والأيام كفيلة بكشف قيمة تلك المشاركة وأثرها.

*التعلق بالألقاب مرض.

9- للأديب الرافعي مقالة عن إمارة الشعر نشرت عام ١٩٣٤م، تهكم بها من لقب “أمير الشعراء”، علل ذلك؛ بأنه قديمًا كان يقال “من أشعر الناس؟”، و” من أشعر العرب؟”؛ دلالة على أن الشعر هو من يميز صاحبه.. ما رأيك بمثل هذه الألقاب؟

لستُ مع الألقاب مطلقًا، لا أحبّها ولا أسعى إليها، مع العلم أن الألقاب التبجيلية ليست مخصوصة بالعرب، فهي عند جُلّ الأمم، وكثرتها هي المشكلة، والتنافس عليها مظهر انحدار، والتعلق بها مرض.

*نحن مثل من يبرّ أمه في (يوم عيد الأم)

10 – في حوار صحفي عام ٢٠١٨م، صرحت بأنك ترفض المشاركة في احتفالات يوم اللغة العربية، ووصفتها بأنها “حفلات تغزّل رخيص”، لا تخدم اللغة بقدر ما تستهلكها شكليًا. في المقابل، انطلقت في العام ذاته مبادرة “تحدث العربية”، التي تطورت إلى مشروع مؤسسي متعدد المبادرات. هل ترى في هذا التحول من الخطابة إلى العمل المؤسسي فارقًا حقيقيًا في خدمة العربية، أم أن المضمون لا يزال يعاني من السطحية؟

الاحتفال المتكرر عند كثير من المؤسسات والأفراد هو نوع من رفع الحرج، وضربٌ من ضروب الدعاية للفرد وللجهات المنظمة، وقد تكون بعض الجهات المحتفلة باللغة العربية من أشد أعدائها وطأة عليها، مرة دعاني مقهى أدبي اسمه غير عربي، لتقديم محاضرة عن العربية في يومها العالمي، فقلت لمندوبهم: قل لهم أولًا أن يختاروا اسمًا عربيًّا، وأن يُظهروا حماستهم للعربية فعلًا لا قولًا، وأنا مستعد لإلقاء محاضرات كثيرة بلا مقابل.. فذهب ولم يعد.

هذه مشكلتنا: جعجعة إعلامية وضجيج وندوات ومحاضرات في يوم اللغة العربية، ثم إذا انقضى اليوم عدنا إلى عقوقها وشتمها وضربها.

نحن مثل من يبرّ أمه في (يوم الأم) على ما يسمى، ثم يهجرها باقي السنة.

وقد قلت مرارًا: اللغة العربية مثل فتاة تُغتصب أمام أعيننا، نتغزل بها، ولا ننقذها.

*لست متابعًا جيدًا.

١١- يقال إنّ “الموقف النقدي أسهم ضمن ظروف اجتماعية وثقافية وحضارية، في عزل الناقد العربي عن ساحة الفعل النقدي الفاعل في الحياة الثقافية العربية”.. ما رأيك بذلك؟

لا رأي لي في هذا، فلستُ متابعًا جيدًا.

*نحتاج أنظمة رادعة.

١٢- ذكر مقهور بين دفتي كتابه مع مبهور، آبِدةً من أوابد تلامذته، حين كان تلميذه يقرأ عليه قول الشاعر: “إذا شرب المُرضَّة قال أوْكِي على ما في سقائِك، قد رَوِينا”، قرأها (أُوكَي)، فضحك مبهور وضحك قارئها و”شر البلية ما يضحك”.. برأي ضيفنا الأكاديمي كيف للمؤسسات التعليمية أن تقي أبناءنا من “عواصف الاستعجام التي تهب صرصرًا”؟

يجب أن تبدأ الوقاية من المستويات العليا، بسنّ سياسة للتعليم والإعلام والتجارة تضع العربية في مقامها الصحيح حماية لها واعتزازًا بها ودفاعًا عنها، وتجعل تعلّمَ اللغات الأخرى سُبُلًا للمعرفة لا طرقًا لإهانة العربية ولا مظاهر للتفاخر والمباهاة بها.

نحتاج إلى قرارات سياسية عليا وأنظمة رادعة وبثٍّ للوعي في نفوس الناس.

السلام عليكم ، شكرا لمجلة فرقد على إجراء حوارات علمية مفيدة مع هذه القامات العلمية التي منها الدكتور / عبد الله الرّشَيد ، فهو قامة علمية تشهد بها مؤلفاته الأدبية التي استحق بها ما جناه من جوائز ، وكما يقول بشار بن برد:

يزدحم الناسُ على بابه والموردُ العذب كثير الزحام